|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

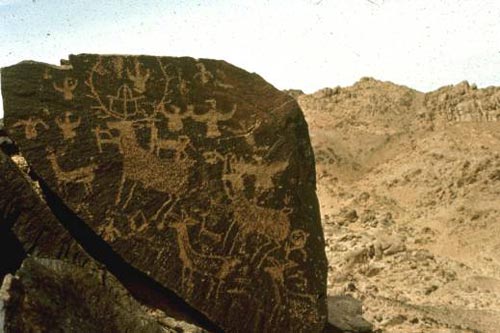

國家級文物保護單位——陰山巖畫

位于磴口縣陰山格爾敖包溝和默里赫圖溝的近萬幅巖畫組成了綿延千里的藝術畫廊,鐫刻著我們祖先留下的寶貴文化珍品。早在公元六世紀初,陰山巖畫就被北魏地理學家酈道元所發現,并記錄在著名的《水經注》中。根據專家們考證,陰山巖畫始于青銅器時代,大量出現則在秦漢時期,一直延續到清代。巖畫多鑿刻或磨刻峭壁、溝壑岸邊的巨石之上或在突兀而起的黝黑色石叢之中。巖畫的形成大多是采用堅硬的石料或金屬器具在巖石上打擊成麻點,再將麻點連接成線,組成栩栩如生的畫面。陰山巖畫題材十分豐富,它從各個方面,真實地記錄了古代陰山居民的社會經濟生活和思想意識。從巖畫的內容看,動物巖畫所占比例很大,有山羊、綿羊、羚羊、鹿馬、牛、豬、狗、虎、豹等20多種動物圖,此外還有狩獵、舞蹈、車輛、騎士、穹廬氈帳、文字等游牧民族的社會生活概況。陰山巖畫作為古代北方摹、山地文化的一顆燦爛明珠,具有重要的科學、歷史價值。這些浩如煙海的藝術作品既是中華民族寶貴的文化遺產,也是世界巖畫藝術叢中一塊瑰寶。

帳篷村落

馬鹿與飛雁

畫面在顯赫位置鑿刻了兩只馬鹿,鹿群上下滿布凌空飛翔的大雁,此外還有盤羊、巖羊、野牛、野駝等動物。畫面再現了當年的動物群落,當為早期鐵器時代游牧人的作品。

“敕勒川,陰山下,天似穹廬,籠蓋四野。天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊。”這首著名的《敕勒歌》再形象不過地成為頌揚陰山地區的千古絕唱。然而,我們現在所看到的陰山,則大多是荒涼的禿嶺,稀疏的牧草,有誰能證實這時曾經牧草茂密,牛羊遍地呢?陰山巖畫,將為我們解開這千古之謎。

主辦:磴口縣人民政府辦公室 承辦:磴口縣政務服務與數據管理局 蒙ICP備13001742號 蒙公網安備15082202000101號 Email:axxaty@163.com 網站標識碼:1508220008 聯系電話:0478-4262212 網站地圖 |

“微磴口”公眾號 “微磴口”公眾號 |

||